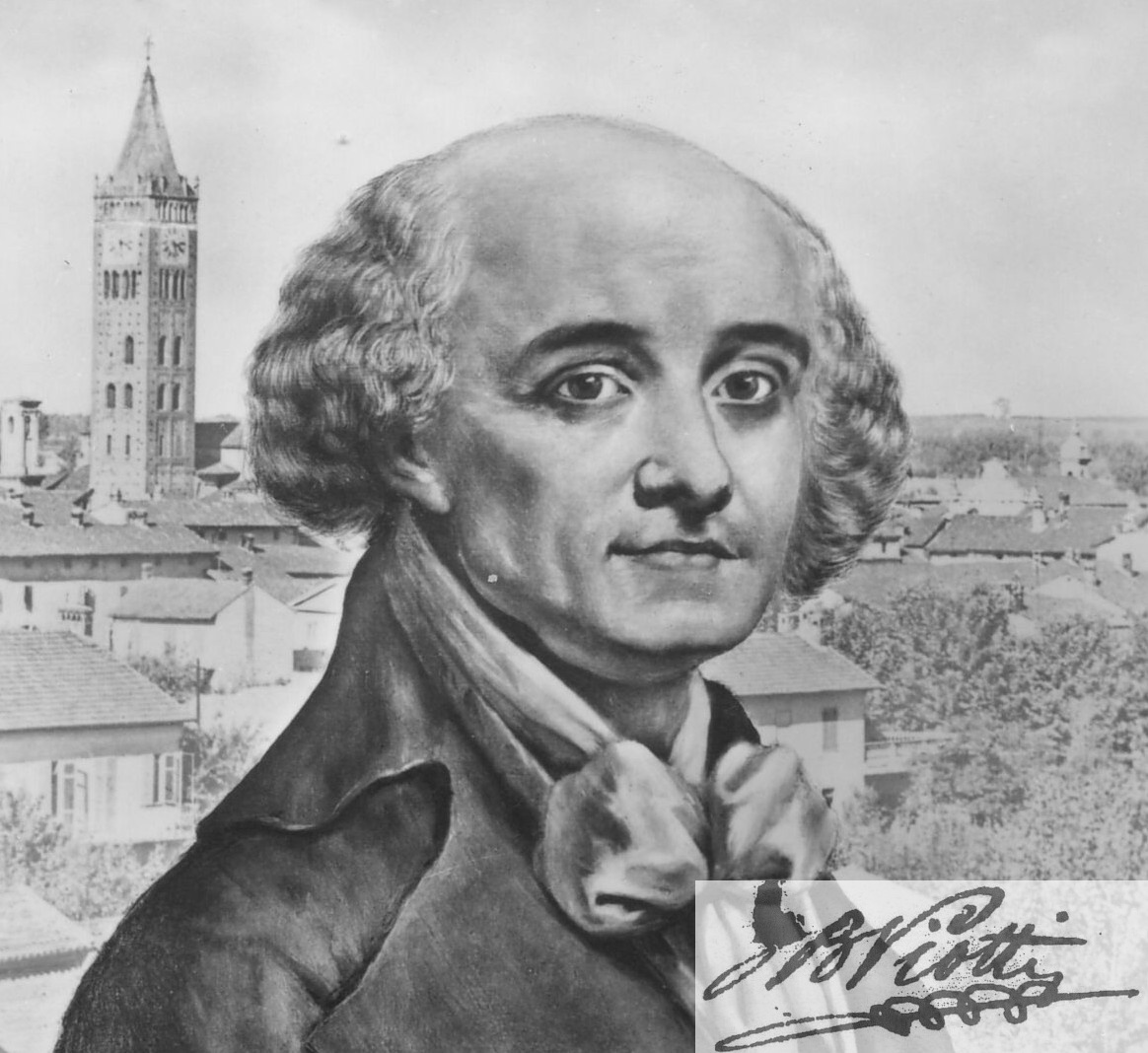

GIOVANNI BATTISTA VIOTTI

イタリア北西部の小村フォンタネット・ポに生まれ、フランス革命期前後のパリとロンドンにおいてヴァイオリン演奏で一世を風靡し、近代ヴァイオリン奏法の父といわれるジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィオッティの生涯を紹介する。

(22)突然のイギリス追放

ロンドンでヴィオッティは演奏家・作曲家として、また1795年から1798年までキングズ劇場でのオペラ・コンサートの音楽監督として友人仲間たちと楽しく充実した生活を送っていた。

それが突然に、直ちにイギリスを離れるようイギリス政府からの命令を受けた。

キングズ劇場の1798年のオペラ・コンサートは2月5日に第1回がスタートし、第2回が2月12日、第3回が2月19日と月曜日に開催された。

その開催を知らせるザ・タイムズ紙の広告から、第1回と2回のコンサートではヴィオッティは自身のヴァイオリン協奏曲を演奏していることがわかる。

第3回のコンサートにはドラゴネッティ氏との二重奏を演奏することが2月19日の演奏会当日のザ・タイムズ紙に掲載されているので、ヴィオッティがこれに出演したことは間違いないと思われる。

第4回のオペラ・コンサートは3月5日に開催されたが、この4回以降のオペラ・コンサートの広告からヴィオッティの名前は消えている。

2月19日から3月5日の間に事件が起こったことになる。多分3月初めにイギリス政府からの退去命令が出たのだろう。

この経過をはっきりさせてくれる記事が、1798年3月5日のザ・タイムズ紙の第3面に”キングズ劇場”というタイトルで掲載された。その内容は次の通りである。

「新しいシリアス・オペラ『CINNA』が土曜日に上演されたが、これはバラエティに富んだ趣向で、すでに世間から確かな人気を得ている。・・・ ・・・

バンティ、ロベディーノ、ヴィガノーニのトリオは印象深いメロディーを楽しく歌い、大きな喝采を得た。 ・・・ ・・・

ザロモンは2年ぶりにこのオーケストラの指揮者となった。これは外国人法により国外追放となったヴィオッティに代わって務めたものである。

ヴィオッティは昨日ロンドンを去った。・・・ ・・・

ザロモンは全幅の信頼を受けてオーケストラの主役を務め、観客は以前の人気者が戻ってきたことを大いに喜んだ。 ・・・ ・・・」。

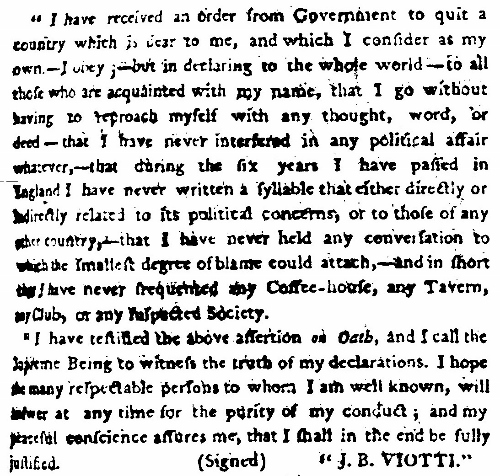

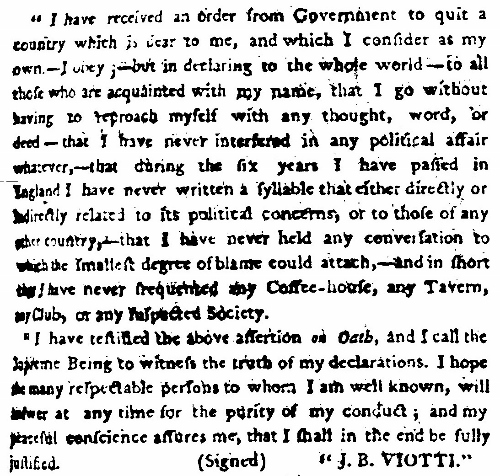

このように述べた後、外国人法の権限においてイギリスを去ることを命じられていたヴィオッティの上申書を英語訳した記事を載せている。

この上申書では、ヴィオッティがこの処置に驚き、ロンドンを去る前に自分が潔白であることを人々に知らせたいという気持ちが伝わってくる。その内容は次の通りである。

「私が愛し自分の祖国と考えているイギリスから離れるよう政府から命令を受け、私はそれに従います。

しかしながら、全世界に、そして私を知る全ての人々に断言したい。私は、思想と言動の全てにおいて気が咎めることは一切ありません。

政治的な事柄にはどんな些細な事にも口を挟んだことはなく、イギリスで過ごしたこの6年間にイギリスおよび関連諸国の政治的な関心事について一語たりとも書いたことはなく、わずかでも罪を受けるような会話は交わしたことはなく、カフェ、タヴァーン、クラブ、それに怪しげな会合に頻繁に出入りしたこともありません。

これらのことは誓って証言します。そして私の申し立ての正しさについて、神の御照覧をお願いしたい。

私のことをよく知る人は、私の行動に穢れの無いことをいつでも保証してくれるでしょう。

そして最終的には私が正当であることが完全に証明されると、穏やかな良心にかけて確信しています」。

ザ・タイムズ紙の記事からすると、ヴィオッティはこの広告が掲載された3月5日の前日にロンドンを離れたことになる。

しかしこの当時イギリスはフランスと交戦状態にあり、実際にイギリスを離れるための船を直ちに捜すことは容易ではなかった。

デニス・イムによれば3月8日にハンブルグに向かう船に乗船し、3月10日か11日にハンブルグに到着したと思われる[1]。

1789年に勃発したフランス革命はイギリス王政に衝撃を与えたが、フランスにおける自由の拡大として理解する世論もあった。

それでも1793年に国王を処刑するほど革命が激化し、イギリスの防波堤となっていたオランダを侵略する気配が見られると、イギリスは対仏戦争に加わってその先頭に立った。

イギリスの世論は反革命の度合いを増し、支配階級は革命に敏感となり極度に反動化し、様々な活動を弾圧した。

キングズ劇場の支配人であったマイケル・ケリーの回想録によると、ヴィオッティはクラウン・アンカー・タヴァーンでフランス貴族のエギュイヨン公爵らと毎月会食していた[2]。

エギュイヨン公爵は音楽を愛し、パリではヴィオッティの生徒であり友人であった。

一方で1789年8月4日の国民議会で封建的諸特権の廃止を提案した革命家の一人である。

ヴィオッティはフランスでは国王支持の立場であったけれども、もし革命分子であるとの噂がでれば、誰でも危険な状況であった。

ヴィオッティに起こったこの出来事は何らかの政治的な嫌疑から生まれたものに違いないが、ヴィオッティの平穏で潔白な生活にはそのような嫌疑の根拠などなかったはずだ。

ヴィオッティは繊細で傷つきやすい心の持ち主だったため、この出来事は彼に大きな衝撃を与え、そこから回復するには長い時間が必要であった。

フランス革命に関わっていたという嫌疑か、あるいはロンドンでの活動に疑わしいことがあったのか、何の証拠も示されることもなくヴィオッティは

イギリス政府から国外退去を命じられた。

イギリスを去るには当然大陸に渡ることになるが、当時イギリスとフランスは交戦状態にあったので、ドーヴァー海峡を渡って大陸には行けず、

ハンブルグに近いシェーネフェルトに身を置くこととなった。

ヴィオッティは1797年頃からワイン貿易に興味を持ち、ロンドンのワイン商人のチャールズ・スミス氏と共同で仕事を始めていた。

このスミス氏と親類関係にあったと思われるイギリス人のスミス氏がハンブルグに住んでいて、ヴィオッティの不幸を聞いて援助を申し出て、シェーネフェルトに持っていた自分の小住宅を提供することになった。

船で大陸に渡ることになるが、幸いなことに乗客と一緒に郵便物が運ばれるため、その様子は「1793―1815年におけるイギリス郵便小包業務の歴史」から知ることができる[3]。

それによると、1793年にイギリスとフランスとの間に戦争が勃発し、フランスのカレー港は当然イギリス船に対して閉鎖された。そのため、イギリスから大陸方面への郵便はフランスを経由して送ることができなくなった。

そのためドーバー港は閉鎖され、郵便物は少しの期間ハリッジに移され、その後すべての船隊はヤーマスに移動させられた。

そして、すべての郵便物はそこからオランダのロッテルダムの近くの港ヘルフットスライスに送られた。

イギリスとオランダの郵便当局の関係は良好で、後にフランスの圧力がオランダに及ぶまでは、郵便業務は正しくかつスムースに行われた。

1794年になると戦況の変化でイギリスとオランダとの友好関係に徐々に崩壊の兆しが見え、1795年の初めには、それが現実のものとなった。

オランダの都市は次々とフランス軍に下った。それ以後ヘルフットスライスはフランスの港と同じぐらいイギリスに対して固く閉鎖されたので、

大陸への郵便物の出口として別の行く先を見つけなければならなかった。

この緊急事態にイギリスの郵便省は、古い都市で長年にわたって協力関係にあったハンブルグに目を向けた。

郵便物はエルベ川河口にある港クックスハーフェン(Cuxhaven)に向けて発送され、そこで陸揚げされ、ハンブルグを経由して問題なく大陸内部に送られることがその後3年間以上続いた。

ヴィオッティがハンブルグに渡ったのはそんな時期であった。したがって、ヴィオッティは3月上旬にヤーマスから郵便船に乗り、

クックスハーフェンで下船してシェーネフェルトに向かったと思われる。

実際、1798年3月10日のモーニング・ヘラルド紙は、3月8日のヤーマスからの報告として、キング・ジョージ号が郵便物と乗客を乗せてハンブルグに向かって出発し、乗客の中にヴィオッティ氏が居たことを知らせていた。

ヴィオッティは3月10日か11日にシェーネフェルトに到着した。

シェーネフェルトはドイツ共和国シュレスヴィヒホルシュタイン州の町で、ハンブルグ市の西北に接している。

ここは1460年から1864年までの約400年間、ホスシュタイン公国に属し、ホルシュタインはデンマーク王国の庇護の下にあった。

したがって、シェーネフェルトはヴィオッティが滞在した頃はデンマークの支配下にあった村である。

1798年3月5日のタイムズ紙に掲載されたヴィオッティの釈明文の英語訳

[1]Yim, Denise. Viotti and the Chinnerys: A relationship charted through letters, Aldershot, Ashgate, 2004, p.101.

[2]Kelly, Michael. Reminiscences of Michael Kelly, London, Henry Colbum, 1826: reprinted New York: Da Capo Press, 1968, vol.2, pp.84-85.

[3]Norway, Arthur H, History of the post-office packet service between the years 1793-1815, London, Macmillan, 1895, p.108-111.

(text22)

Copyright (c) 2009 Viotti fanclub. All Rights Reserved.